“EL MANGÜEREO”

La palabra viene de mi niñez, soy oriental y entre la gente de mi pueblo cuando uno andaba en una fechoría, estaba mangüereando. Como todos los términos del habla popular también se verbalizaba en distintas acepciones: perdiendo el tiempo, ocioso, distraído, sospechosamente ensimismado; pero en definitiva la acción conminaba al regaño.

-¡Ya basta del mangüereo, muchacho del carrizo!

Se combinaba con otras palabrotas del vocablo regional, como es costumbre oriental venezolana; un grito, un carajazo, la amenaza de unos correazos.

Vecina a la casa familiar de la calle La Concordia quedaba la Escuelita de la Maestra Fefa, lo que ahora se llaman Hogares de Cuidados Diarios, en mi pueblo natal a mediados del siglo pasado, eran escuelas informales que tenían una doble misión: servir de depositario a los niños que aún no estaban en edad de escolarización primaria, y a la vez de iniciación al aprendizaje de las letras y las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Los niños recibían también una merienda, que por lo general, en la casa de maestra Fefa era “arroz con gato”, como le decían los menores al casabe con plátano frito en manteca de cerdo que hacía en un fogón de barro y piedras con leños la hermana mayor de la maestra, doña Paulita. El aire del río arrastraba el rumor del rezo de las tablas matemáticas bajo la amenaza de siete lenguas de cuero unidas en un racimo aterrador del método Fefa; una letanía lejana que a veces interrumpía un grito, el llanto, una rebelión que ameritaba una paliza despiadada. Mi padre, profesor graduado en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas transformó ese represivo sistema educativo en el Estado Bolívar cuando fue nombrado Director Regional de Educación como parte del acuerdo tripartito a inicios del período democrático; pero su mayor reto fue que la propia vecina entendiera que no podía castigar físicamente a sus estudiantes. La conminó a abandonar la práctica de aquellas torturas. Fefa se “modernizó”, recibió orientación profesional y su escuelita pasó a ser un hogar de cuidados de menores en condición de preescolares. El pueblo comenzó una nueva historia al igual que mi país. Bendita sea la democracia nacida en la antigüedad grecolatina.

Hoy hemos vuelto al temor del azote, regresamos al tiempo de la amenaza, del correazo como castigo, de la tortura, de la violencia en todos los aspectos de la vida civil, retrasados al imperio de los antivalores del final de la edad media celestinesca, al mangüereo.

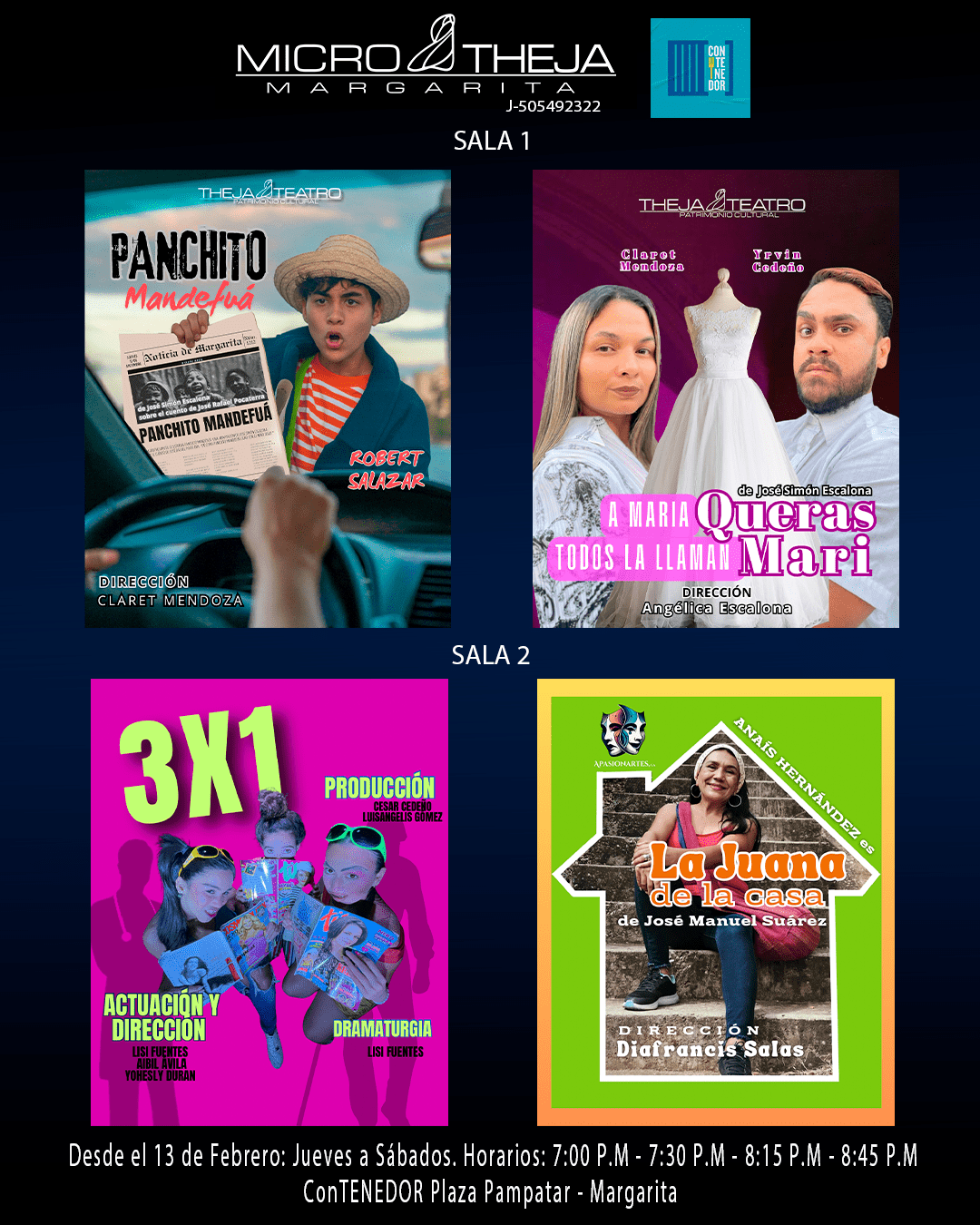

Cuando montamos con el grupo Theja la obra clásica española “La Celestina”, fue la última oportunidad que tuve de recibir clases de mi padre, el profesor Escalona. Mi viejo, especialista en Literatura Española dio una clase magistral a propios e invitados en el lobby del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Fue una ocasión emocionante para todos, mi familia, mis artistas, mis amigos, el público que seguía esas tardes de peñas en la Barra del Theja, pero en especial un reencuentro con el mejor maestro que tuve, mi papá. Por supuesto cuando me tocó expresar mis ideas sobre la puesta en escena de La Celestina, mi padre y yo diferimos en la visión social de la obra. Yo pretendía una versión de fácil compresión, didáctica, actualizada socialmente en su puesta escénica y mi padre trataba de hacerme entender que estaba limitando la vastedad de la obra original, le parecía que coartaba su infinita expresión poética. En pocas palabras le expliqué que el teatro hacía una lectura unívoca del equipo realizador y que la obra por si misma polisémica se retornaba igual para el público. No conseguimos, como tantas veces, congeniar nuestras visiones, pero hubo respeto. Un respeto que necesitó de muchos años hasta que logramos concertarlo. Respeté finalmente sus posturas, como logré que mi padre respetara las mías y nos encontráramos en el amor y la admiración mutuas. La gratitud de su legado es el amor por la literatura.

Muchas veces, cuando estaba sumido entre los libros, me recriminaron que estaba mangüereando, y el término pasó a ser para mi sinónimo de privacidad, de aprendizaje, de imaginación, de sueños y vigilias, contemplaciones y reflexiones.

Ojalá pudiéramos retomar ese sentido amable del mangüereo y no el que lamentablemente estamos observando desde los antagónicos planos de la política democrática contra el autoritarismo. Sospechamos de todas las intenciones del régimen precisamente por el cínico mangüereo de sus discursos, contradicciones, burlas y mentiras, como expresé públicamente en ocasión del estreno de nuestra versión de La Celestina del Maestro Fernando de Rojas, ese prohombre de la literatura española que tanto nos enseñó sobre nuestra idiosincrasia, la que vino a estas tierras recién descubiertas y luego atrajo a tantos otros con la conquista, una cuerda de rezagados, trotamundos y corruptos que colmaron las carabelas. Aventureros sin principios que vieron en una raza desnuda y su oro una oportunidad para el engaño y la satrapía. Gente como la que retrata la obra de Rojas. Una escuela criminal de la enseñanza a correazos, de la violencia y la sangre vertida. Represión, exterminio, muerte.

Cuando llegue un mejor mangüereo recuperaremos la vida a plenitud, la vida de sueños calderonianos, la vida de las virtudes y los valores civiles quijotescos, la vida del Buen Amor y el arcipreste de Hita. No soy tan inocente como para no entender que la política tiene sus propios mangüereos, pero los demócratas que requerimos son los que entiendan que los valores trascienden las ambiciones personalistas. Que dejen de encubrir su egoísmo y mezquindad bajo la supuesta experiencia, botín de la pelea, como si fuera el pago de una deuda que ahora quiere cobrar con el poder para la autosatisfacción y el desquite.

La democracia está amenazada en todas partes del mundo. La democracia occidental, filosófica y matemática, cuna de las leyes, de la medicina, de la arquitectura, de la hermandad, de la Fe. La democracia necesita de los mejores hombres, de aquellos que estén lejos de dominar con la correa de siete lenguas de cuero, del abecedario con sangre y castigo. Necesitamos políticos con pedagogía y generosidad, maestros que enseñen las tablas de sumar y multiplicar con amor y respeto.