“ARDIÓ TROYA”

New York es epopéyica. La conocí en los años 70 y asistí la misma noche de mi llegada al Studio 54 antes de visitar sus avenidas, su Central Park, sus museos, teatros y el Metropolitan Opera House, el lugar de la épica escénica. Cuando entré por primera vez a la disco de la calle 54 y vi el follón, como dicen los españoles, se me escapó la frase “ardió Troya”, una expresión que escuchaba de mi padre ante algo descabellado. Papá temía las peroratas de mamá ante sus desmadres, y luego yo mismo ante mi padre por los míos. En casa nos llamábamos troyanos cuando sabíamos que rompíamos las normas. En New York siempre arde Troya.

En la temporada 2012-13 asistí a ver Les Troyens de Berlioz, una ópera basada en La Eneida con cuatro horas de duración. Estaba solo en Manhattan y tenía dos entradas en la fila P de la Orchestra, conseguidas por el conceirge del hotel donde casi siempre me hospedo. Ya había asistido en esa misma temporada a la representación de la Aida verdiana, un espectáculo magnífico, y no tenía acompañante para ver por primera vez la obra de Berlioz sobre los troyanos. En la City estaba de vacaciones un jovencísimo Luis Olavarrieta, a quien le había regalado mis entradas para un espectáculo en Broadway porque había quedado en verme con Mimí Lazo y Luis Fernández para cenar y celebrar la amistad. Cuando Luis reapareció en el Hotel Ritz para agradecerme la invitación, le dije que tenía dos entradas para La Opera. Él me respondió que nunca había visto alguna, aproveché la oportunidad para introducirlo en ese mundo, su primera vez me pareció que era una verdadera incitación. Yo sabía, por nuestros trabajos en televisión y en el Grupo Theja donde participó en un taller, que era un joven inquieto pero especialmente incontrolable para quedarse tranquilo, en una silla sin moverse durante 4 horas con sus intermedios. Le comenté y no pareció asustarse, al contrario, se notaba excitado con la posibilidad de acompañarme al Met. Esa tarde almorzamos juntos, le conté el argumento de la obra que conocía muy bien por el trabajo de investigación del Grupo Theja cuando montamos Las Troyanas de Eurípides, bajo la dirección de Javier Vidal, producida por mí en Caracas en 1993, en el Alberto, como le llamábamos a nuestro memorable teatro de La Colina. Me asombró la disposición y emoción de Luis sabiendo de las tentaciones de La Gran Manzana para un plan más divertido con amistades de su edad. Lo esperé en el Hotel, vestido de negro como siempre que voy al teatro, y me encantó verlo puntual y bien arreglado. Le advertí que a los 10 minutos de iniciarse la representación comenzaría a llorar, ya es mi costumbre. Creo que él no me creyó. Llegamos temprano al Lincoln Center, tomamos champagne, visitamos la hermosa tienda del Met, lo paseamos y quedó fascinado con el interior del teatro, muy New York. Asombroso. La subida de la araña central lo dejó quieto, pegado a la butaca, al deslumbrante glamour de la ocasión.

Bajo la dirección del maestro italiano Fabio Luisi, recién nombrado director principal, inició la orquesta y algo nos transportó enseguida a los muros de Troya, la magia seductora de la música, pero al aparecer mi admirada Deborah Voigt en su magistral Cassandra, ya derramaba lágrimas sobre uno de los pañuelos de estreno que me acompañan a la ópera, uno por cada acto, cinco en esta ocasión, que desecho en los entreactos mientras tomo más champagne.

Estaba impresionado del sereno arrobamiento de Luisito, me refiero al acompañante pues creo que al director de orquesta jamás se le asignó un diminutivo. En el entreacto, así como le había dicho días antes que no volvía a pasear New York con él por sus carreras locas y apresuramientos que me dejaban exhausto sin poder seguir el ritmo de sus pasos, le agradecí que fuera mi acompañante esa noche, ahogado en llanto, puesto que siempre fui a la ópera con personas mayores que tanto amaba. Isaac Chocrón, con quien me encantaba desayunar en New York y luego pasear serenamente; o con Elías Pérez Borjas, a quien con admiración y amor seguía para descubrir todas las posibilidades culturales de la ciudad; o a mi amigo Hugo Pérez Laroche, quien se complacía en complacerme. O una pareja de ancianos de abolengo que no puedo nombrar por su exclusividad aristocrática, entre mis favoritos para disfrutar del Metropolitan y luego una elegante cena a medianoche. Pero jamás había ido con alguien tan joven y que además estuviera disfrutándolo al punto de no escuchar su respiración, él que era todo bulla. Salimos al bar en la búsqueda de las copas y Luis me advierte, pues soy totalmente cegato cuando lloro, que está Lupita Ferrer. Creí que era uno de esos comentarios suyos y le respondí que efectivamente Lupita era una Troyana, que había sobrevivido todas las guerras, pero él, cada vez más excitado me preguntó ¿me le acerco? Yo estaba confundido y de repente desaparece de mi lado y lo veo venir con una Lupita siempre emocionada, tal cual ella, y me abraza, con su afecto, con sus ojos de niña que descubre el mundo, con esa voz cantarina de soprano lírica dramática, con su maravillosa presencia y su luz de Lucecita, de Esmeralda, de Cristal… Nos abrazamos con tanta emoción, pues no nos veíamos desde Marte TV cuando ella grababa Las Dos Dianas, del maestro José Ignacio Cabrujas, y yo la trataba como a una diva, la más grande de todas nuestras figuras, la hija adoptiva de Delia Fiallo, la actriz formada por mi maestro furibundo Horacio Peterson. Lupita de Maracaibo, de Hollywood, de Troya, viendo las Troyanas.

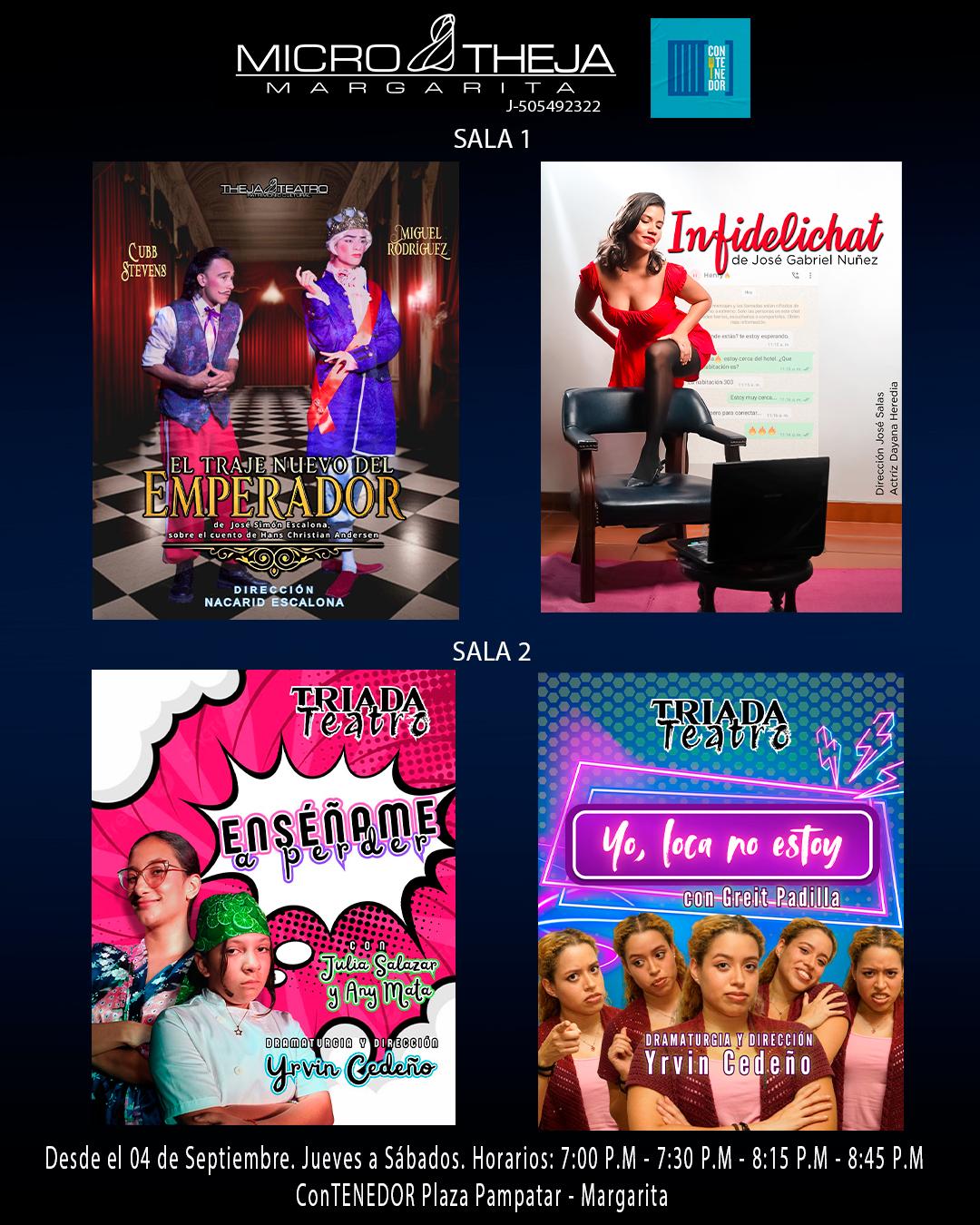

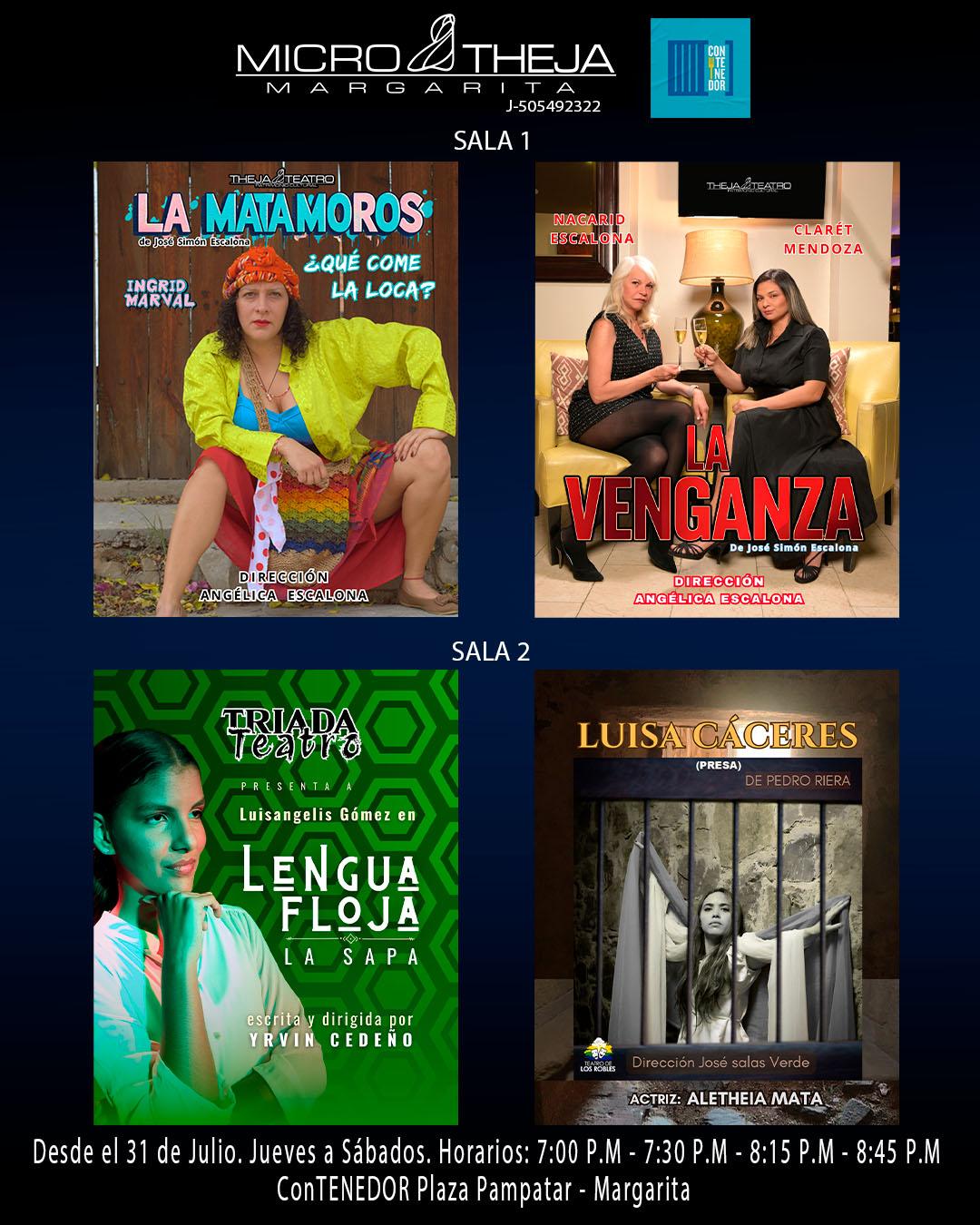

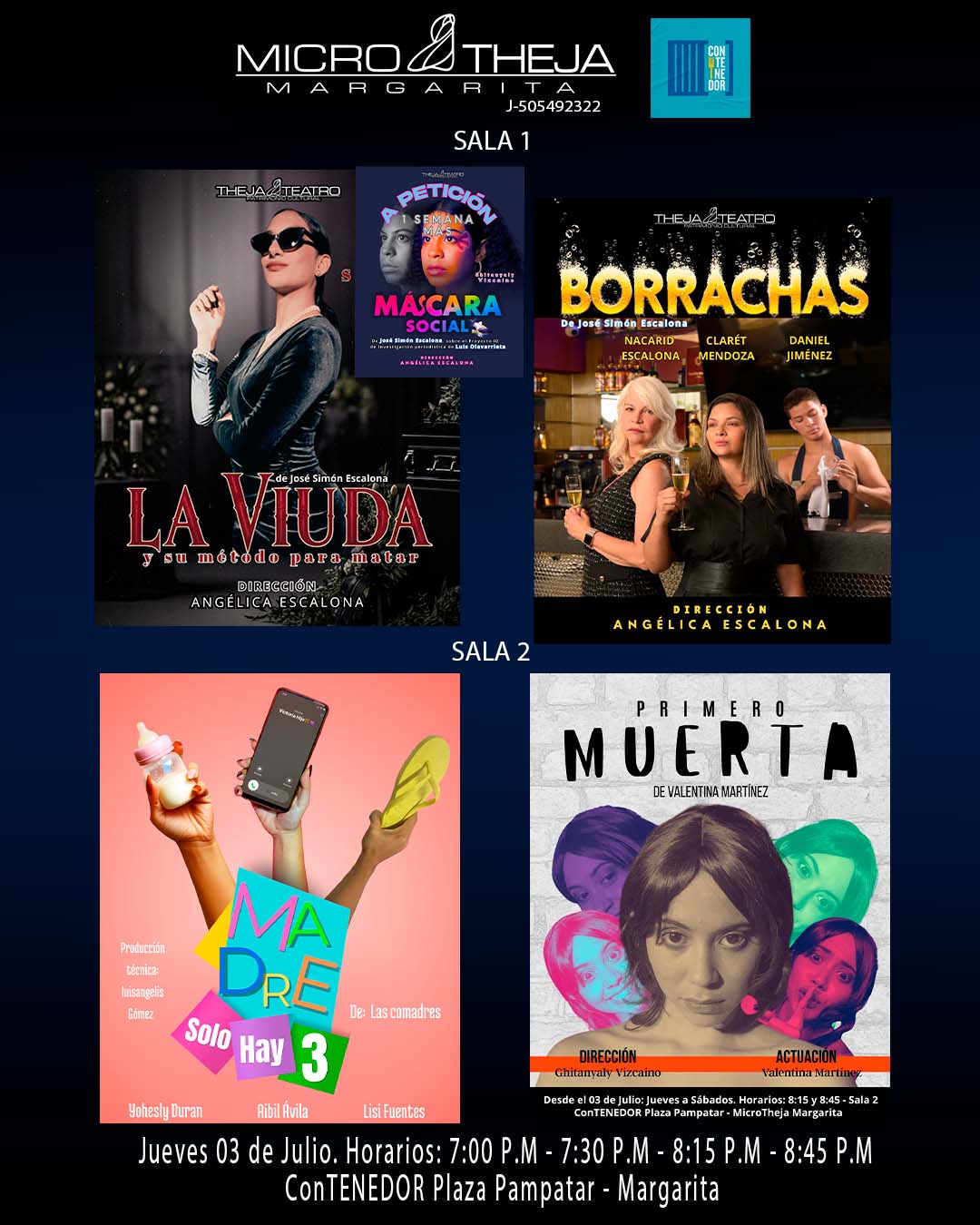

Esta semana pasada almorcé con Luis en uno de estos restaurantes caraqueños que intentan sobrevivir con más penas que glorias culinarias en nuestra Caracas ardida, destruida, vencida por la guerra civil que sobrellevamos. Recordamos a Lupita por la reciente muerte de la madre de las telenovelas Doña Delia Fiallo, que ahora está en el cielo de los artistas. Le conté de mi propuesta para Microteatro de La Pagapeo, personaje histórico costumbrista caraqueño, que narra nuestra historia desde los días de mantuanidad independentista, hasta la revolución del nuevo oligarquismo nacional. Donde somos todos nosotros los pagapeos de sus desprecios y tirrias. Sin darme cuenta, y quizá parangonando la situación, recordamos aquella noche en el Met de New York, del montaje del Theja, y de la lectura reciente de la novela Tiempo de Tormentas de Boris Izaguirre, quien a pesar de diferenciarnos en 10 años de edad tiene una historia que hemos sufrido juntos en esta Caracas mortal, en esta cueva de Platón a la que estamos confinados, por historia, por brutalidad, por pestes, burlas y peos.

Como un sedante operático, Luis comentó en una de sus historias de redes que estaba almorzando conmigo, a quien reconoce como uno de sus padres artístico y alguien trascendente en su vida, luego de su familia. Una distinción que me honra y que me hace más llevadero estos días difíciles de troyanos vencidos, de tiempos tormentosos, que parecen no terminar nunca.