“LA FIEBRE DEL ORO”

La leyenda del oro en Venezuela la conozco desde mi familia materna. Mi abuela Nieves Lorenza Acosta Hernández llegó desde las Islas Canarias de España a Venezuela en barco y en la barriga de su mamá Eloísa hacia finales del Siglo XIX, cuando apenas se iniciaba el pueblo de El Dorado en el Estado Bolívar para defender las minas y el territorio venezolano de la incursión británica de la Guayana Inglesa. Llegaron por el Orinoco, que era en aquel tiempo el gran puerto fluvial, pues Cumaná, La Guaira, Coro y el lacustre Maracaibo eran puertos de la costa marina, así que la vía más expedita para entrar al corazón del país y la zona del oro era Ciudad Bolívar, pues desde los demás puertos se duraba semanas, meses a pasos de mula por una geografía salvaje y las violentas guerrillas que desde la independencia tenían encendido todo el territorio nacional. Mis antepasados maternos atracaron en Angostura y sus padres compraron un caserón en la esquina de la Calle Concordia con la Calle Lezama del Casco Histórico, frente a la bajada empedrada del Zanjón. La familia la completaban además de mis bisabuelos, los hermanos mayores de mi abuela, mi tío abuelo Carlos apodado “Camburelli” por su aspecto y conocimiento de la lengua italiana, mi tía abuela María Eugenia ya una señorita quinceañera y mi tatarabuela Adona de ascendencia italiana. Camburelli ya en la mayoría de edad quedó a cargo de la familia y de la casona de la esquina que se convirtió en pulpería, almacén de silos y primer hogar de los inmigrados, mientras los bisabuelos preparaban sus macundales para irse a las minas de oro en la Guayana profunda, llamados por la fiebre del oro. Los canarios eran gente trabajadora y responsable, contrataron una pareja de indios quienes junto a la tatarabuela Adona criaron a mi Naní, como llamábamos a la abuelita Nieves Lorenza, a la que todos nuestros amigos juntaron el adjetivo posesivo como parte del apodo nombrándola “Minaní”. La pareja de la isla de Lanzarote esperó que naciera la niña que llamaron Nieves en honor a la Patrona de la tierra que los recibió con los brazos abiertos bajo el calor incandescente y las avideces doríferas del sur. Ya estaba en marcha la pulpería de Camburelli y la disposición del primogénito que tenía mundo a su temprana edad por sus recorridos en la vieja Europa. Se fueron los bisabuelos por los caminos fluviales adentrándose en la selva virgen, más allá de Tumeremo y El Callao donde nunca más se supo de ellos. Cuentos y chismes especularon sobre la suerte de una veta de oro y el crimen para arrebatarles el tesoro. El oro vuelve a los hombres crueles como una condenación, dejándose arrastrar por la avaricia, la ambición y la maldad sin otra consideración.

Mi tío abuelo resultó además de un buen padre sustituto un mejor hombre de negocios, sus relaciones con los italianos de Angostura y los almacenes del puerto de Santa Ana, repletos de pieles de caimán, plumas de aves y sarrapia para la exportación, entre otros productos que iban y venían, le dieron la oportunidad que aprovechó convirtiendo su pulpería en almacén al por mayor para los comerciantes y fiando al detal a los parroquianos del viejo casco urbano. Carlos Camburelli era además amante de la ópera, la zarzuela, incursionó en la radio y el teatro como promotor, un don muy apreciado por el pueblo llano, la gente común y corriente que encontró en su amabilidad, cortesía y disposición, una mano de buen samaritano. Carlos Acosta Hernández se casó con Olimpia, una niña bien que conoció en sus viajes hacia la capital cuando se detenía en Los Teques a veces por negocios, otras por descanso y finalmente por amor. Mi tío abuelo como buen tutor le entregó a cada una de sus hermanas una casa para su vivienda y dos casas para que alquilaran y sirvieran de manutención, como si supiera que la vida le sería mezquina y se lo llevaría aún joven, sin concebir hijos con su amada esposa, en pleno apogeo y disfrute de su fortuna, que heredó la tristísima tía Olimpia. El funeral de mi tío fue un acontecimiento de masas, el pueblo lo lloró amargamente, una figura popular. La viuda se fue apagando sin el amor de su vida y finalmente asaltaron su fortuna una cuerda de ambiciosos sobrinos tequenses que se llevaron hasta las tejas de los techos de la mansión, lo poco que quedó también lo hipotecaron con tramposos prestamistas. Nunca más aparecieron por Ciudad Bolívar.

La fiebre del oro arrasó la herencia de las dos hermanas Acosta. La historia de mi Naní continuó en el sacrificio, cuidando a sus tres hijas sin reconocimiento paterno, las levantó con su trabajo primero como asistente de sastre y luego como costurera de damas pudientes, habilidades entre otras sabiendas más originarias que aprendió de los indios. Las dos casas que heredó de mi tío abuelo fueron quemadas por un inquilino borracho que al saber de los cuernos que por dinero le montaba su casquivana esposa, prendió la casa en llamas consumiendo a la otra vecina. Mi tía abuela María se rejuntó, no tuvo hijos y se dedicó al juego de cartas y loterías de animalitos convirtiendo su casa en un garito de mujeres en el Zanjón que buscaban oro en el azar. El alquiler de sus dos casas apenas alcanzaba para pagar las deudas de juego. Yo fui criado en la casa que mi tío abuelo Carlos “Camburelli” le dio a mi Naní, una de hechura colonial que remodeló mi padre cuando se casó con mamá, luego de terminar sus estudios superiores en Caracas y regresar para casarse con su novia de pueblo quien lo esperó desde la adolescencia.

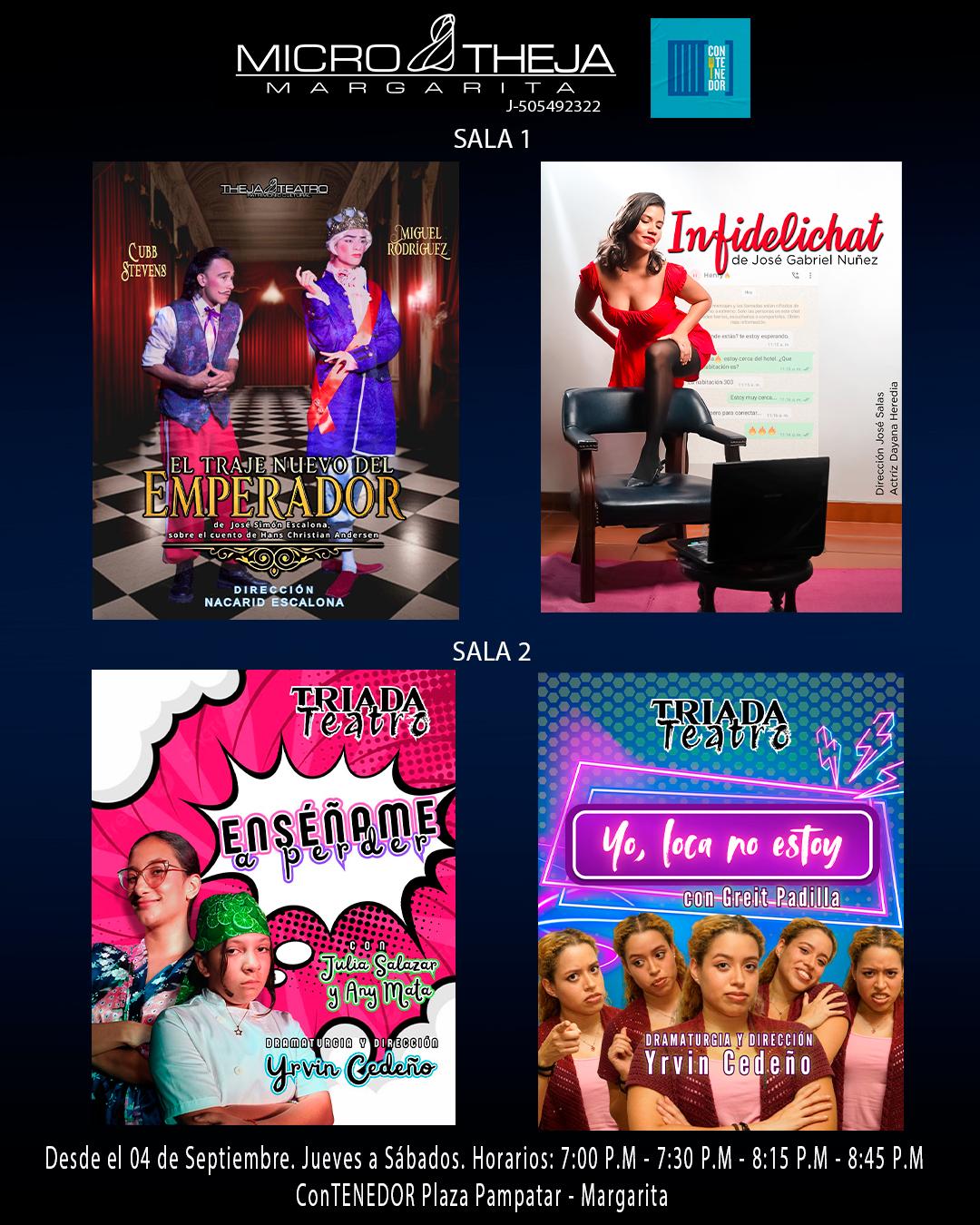

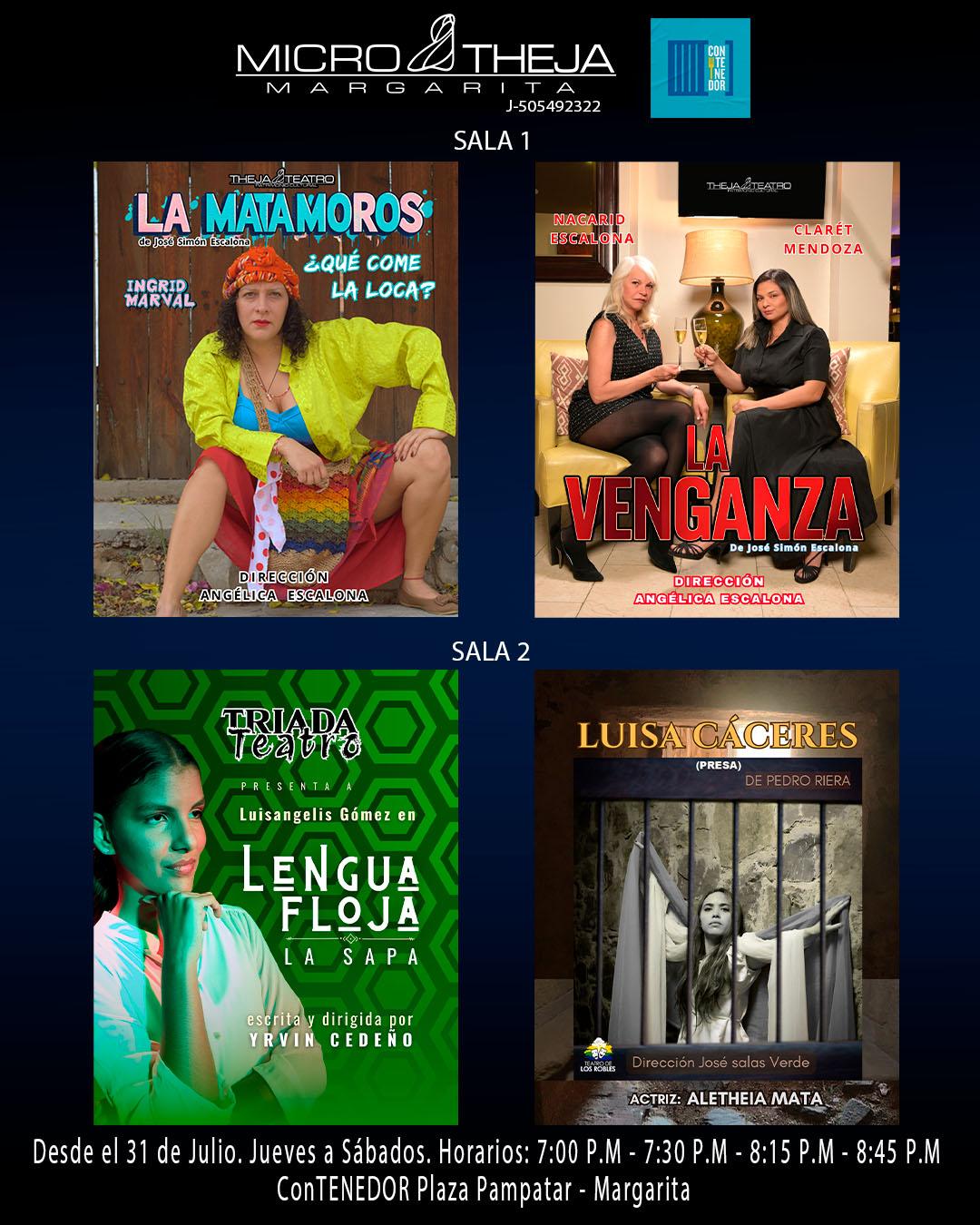

El tema de las atroces quimeras me llevó a seleccionar la obra “Fulgor y muerte de Joaquín Murieta” de Pablo Neruda para fundar el Grupo Theja, precisamente por la historia que canta el poeta en su única obra escénica, pues me refería la tragedia de mis bisabuelos. En verdad un poema dramático. Un gusto que me viene desde los primeros montajes de mi formación en el grupo Theaomai con la representación del poema Lorquiano “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías”, y que me convirtió en protagonista precisamente en la primera gira artística que iniciamos en la Concha Acústica de Ciudad Bolívar a finales de los 60, cuando se estrenó la obra del poeta Neruda en su Chile natal. Esas coincidencias me llevaron a la cantata. También y en razón de la práctica, el grupo de alumnos del primer Grupo Theja era enorme, casi sesenta estudiantes de bachillerato de los cuales estrenaron la obra 47 como actores debutantes.

“Fulgor y muerte de Joaquín Murieta” narra la épica de un chileno que va a California detrás del oro, se enamora de Teresa, y cuando llegan a las abominables minas del norte se encuentran con la animadversión de los californianos hacia los ladrones indios y mestizos del sur, los más mexicanos y chilenos. En las revueltas del Klan violan a Teresa, Joaquín se convierte en un “bandido honorable”, robando a los ricos para ayudar a su pueblo. Un Robín Hood latinoamericano. Un símbolo del resentimiento, la barbarie y la responsabilidad social, también del antiimperialista norteamericano nacido de aquellos años cuando se exhibió en las ferias sureñas la cabeza del buen bandido. Entonces no veíamos encubierto una perversa justificación comunista en el asunto, pues en solidaridad con el pueblo latinoamericano nuestro montaje terminaba cantando: “Allende, allende la cordillera ha muerto el Sol”, en clara alusión al presidente y médico socialista Salvador Allende muerto y derrocado en noviembre de 1973. Estrenamos nuestra versión local en mayo de 1974 en plena efervescencia política. El preciosismo estético del espectáculo con movimientos coreográficos de mi hermana Angélica les pareció a muchos que enfriaba su mensaje político, otros celebraban el sentido artístico de la puesta para evitar lo panfletario; eran tiempos donde el teatro tenía una enorme carga política y menos estética.

Hoy, recordar aquellos tiempos de la fiebre del oro relacionándolo a la cuenca del arco minero en nuestro país nos conmina a una profunda reflexión. En lo más íntimo de mis sentimientos y cavilaciones me recuerda el holocausto familiar. La Guayana del mito de El Dorado, escenario del crimen, satrapía de la violencia que perdura en el tiempo. Repeticiones de la historia patria. Aquella exaltación juvenil del bandido honorable de los 70 se convirtió en bandidaje sin vergüenza. Falsos héroes convertidos en caudillos tiranos.